まずは沖縄の言葉で新年のご挨拶いたしました。「よいお正月ですね」という意味でが、県外出身の私にとっては、まだまだ使いこなせません。この沖縄の言葉は一方言にはとどまりません。近年は「琉球方言」ではなく「琉球諸語」または「しまくとぅば」と称し、独自の言語として大切にされています。とはいうものの、琉球王国が併合されて以降、戦後まで続いた「方言撲滅運動」の影響で、二〇〇九年にはユネスコによって消滅の危機にある言語と認定されました。

そんな方言撲滅運動に対し、戦前、沖縄にやってきた民藝運動の提唱者である柳宗悦は大反対し、沖縄県と対立、果ては官憲の弾圧まで受けました。彼は言語や文化があってこそ沖縄の様々な「美しいもの」が生まれるのだといいます。

その理解の根源には弥陀の四十八願の第四願「無有好醜の願」がありました。「分別以前」の一如の世界である浄土では、美しいとか醜いという評価ではなく、それぞれがそのままに輝いているということでしょう。その願いに立つならば、日本語を中心とした「美しい言葉」があるのではなく、それぞれの言語が輝かしい魅力に満ち溢れているのです。

浄土を拠り所として生きることを大切にするならば、そこには「沖縄の美」もまた現れ出てくるのだと思われます。そんな歩みを共にできればと思います。

今年ン ユタサルグドゥウ ウニゲーサビラ

詳しく見る

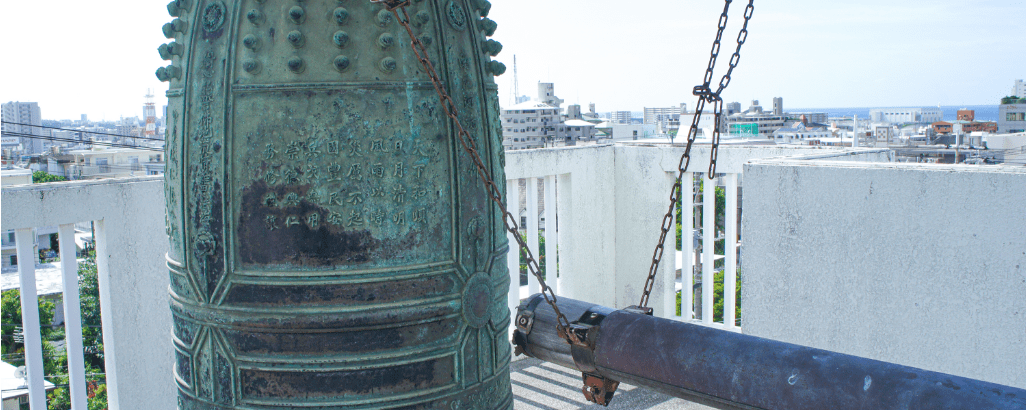

10月半ばに親鸞聖人の御旧跡巡りをする機会をいただいた。京都にある場所だけではあるが、誕生の地にある「誕生院」「法界寺」、得度された「青蓮院」、若き日に修行した山「比叡山」、比叡山から通い詰めた「六角堂」、法然と邂逅した寺々と知恩院。2日間で約3万歩も移動し、疲れはたまって紅葉はまだ始まっていなかったが、心地よい季節で観光客も比較的少なく、親鸞聖人に思いをはせる時間を過ごすことができた。

特に常行堂から聞こえてくる修行僧の念仏の声には、心打たれるものがあり、親鸞さんもこのような生活を送っていたのかなぁと感傷にふけりそうになった。

しかし、ここで注意が必要である。親鸞聖人は修行時代のことをほとんど語っておられない。どんな修行をし、どんな生活であったかをである。最近ある先生がお話しされていたのであるが、親鸞が比叡山時代のことを書き記さなかったのは、それを見た後の人々が、修行をして初めて本願念仏が受け取れると誤解することを避けるためだったのではないかと。確かに同じように修行してこその本願念仏にたどり着くという信心の行程を描きたくなる。実際、今回訪ねた寺院の多くには、親鸞聖人の足跡が記されており、親鸞聖人をそれぞれの寺院から輩出したかのような扱いがなされている。

しかし実際は、「修行」を捨て、専ら称名念仏で助かる教えを流布する法然・親鸞に対し、厳しい拒絶と弾圧を加えている。

親鸞聖人が私たちに残されたのは、自分を頼みとして修行し、その頂点にある念仏の教えではない。自分を頼りとする姿が問われ、日常のこの生活の上に開かれていく本願念仏の教えなのである。

歴史探訪としての「御旧跡巡り」は、それはそれとして楽しいものである。しかし、うっかり感傷に浸って、親鸞聖人の願いを無駄にしてはなるまい。

詳しく見る

様々な「うちなーむん」が私の生活の中に散らばっている。その代表的なものは「やちむん」である。収集癖はないが、たまたま休日に立ち寄った壺屋で購入したものや、結婚式の引き出物などで、食器棚にはそれなりに揃っている。大皿から「マカイ」と呼ばれるごはん茶碗、またもっぱら沖縄そばを食べる時のための大きめの「マカイ」など。持った時の感触も、口当たりも柔らかく、デザインも好きで素晴らしいと思って使用している。

その中の一つの湯飲みは、二十余年前の私たちの結婚式の引き出物に、読谷で焼き物をされている人から買い求めたものである。当時、工房を訪ねた際、品物にその人の印やサインなどがなかったので、「入れないのですか」と聞いたところ「自分はこれでいいんだ」と返事されたことを、印象深く覚えている。謙遜されているのか、そんな「数物」と呼ばれる大量に作る品にはサインを入れないのだろうかと当時は思っていた。

ところが昨年以来たまに行くようになった「民芸酒場おもろ」というお店で、店主の方から「民藝」についていろいろと教えてもらい、強い関心を持った。私の場合は「物」よりはその思想に関心が強く、特に「民藝」運動を起こした柳宗悦に注目している。なぜなら民藝には浄土教の思想が深く関連しているからである。彼は沖縄に来て名もなき工人が作り出す「美しい」やちむんに心奪われたという。有名な作家の作品ではなく、日々作り続ける熟練の工人の生み出すものに、分別を離れた一如(本来の姿・美)の世界が現れ出てくるというのだ。さきのサインの無い湯飲みも、民藝と関係しているのだろうとあらためて思いなおしている。いつか機会を見つけて作った人に聞いてみたいと思っている。

本年末でこの「民藝」が誕生して百年の節目を迎える。成道会の行事に合わせて民藝に関する対談を開催します。ぜひお越しください

詳しく見る

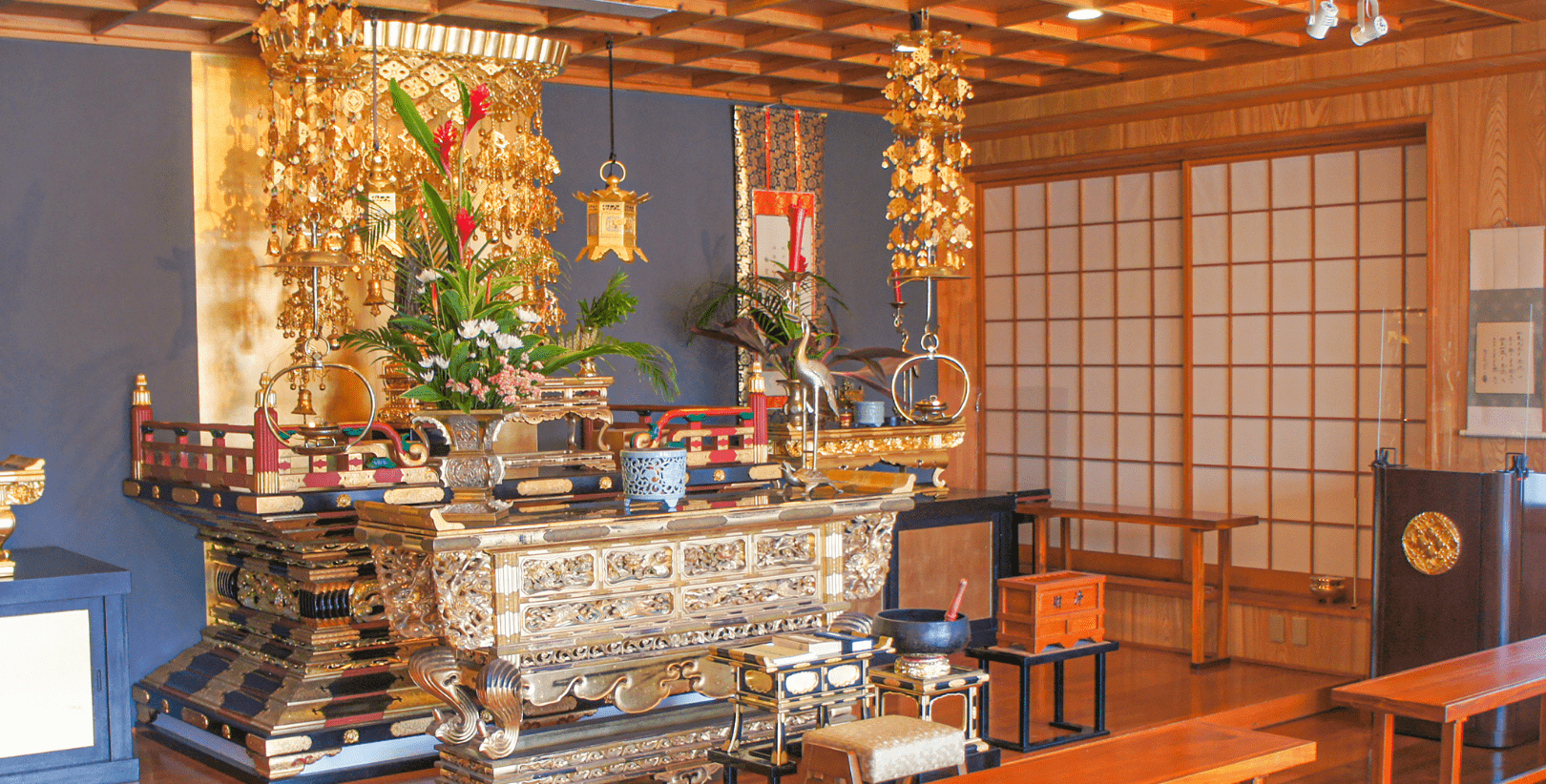

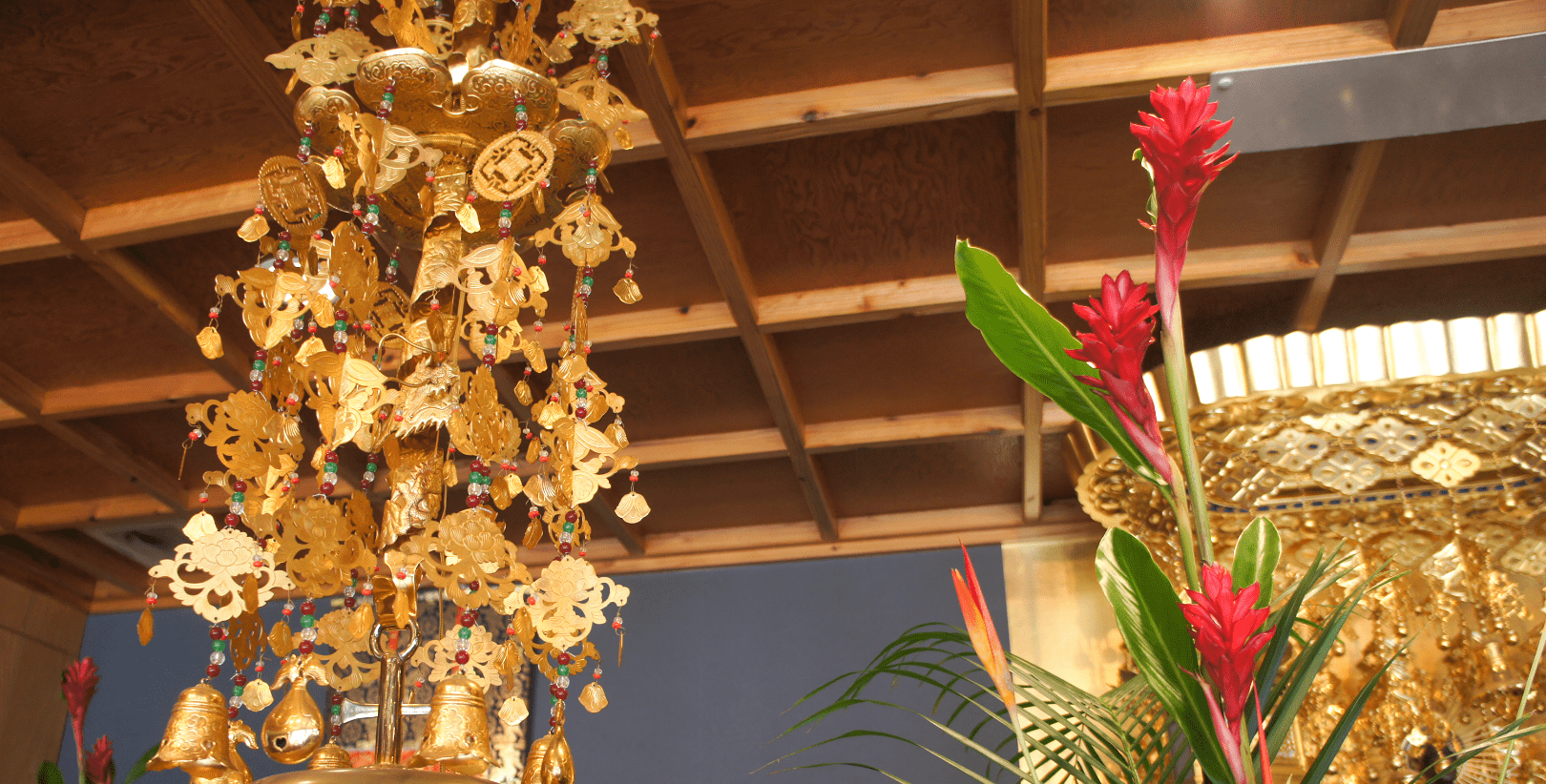

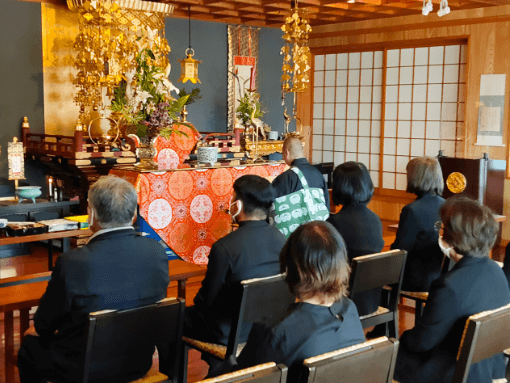

今月は沖縄別院の報恩講が開催される。

浄土真宗においては最も大切な法要として継承されてきている。当別院でも設立以来毎年、報恩講を開催してきているが、同じく伝統のある「荘厳」については、県外と同様にというわけにいかない。特にこれまでアイデアを出し合いながら工夫してきた一つが、「華足」(けそく)と呼ばれる、台に積み上げるお菓子である。県外では「紋菓」と呼ばれる直径5センチ程度の落雁(香菓子)や餅を積み上げるのが定番である。しかし昨今、あまり食さなくなったので、次第に違う物を御備えすることもあるようだ。

沖縄においては、同じような形にすることが難しい。小さな「コーガシ」を探してみたが、適当なものが見つからない。また餅は一日置けばカビてしまう。そこで、一昨年までは大きな「コーガシ」を積んでいたが、ウサンデーしてお配りしても、あまり食べないとの声を聞いたので、昨年はシークワァーサークッキーに変えてみた。

本年は何か沖縄の伝統的なお菓子を飾れないだろうかと思案する中で、いくつか試してみた。その中で話題になったのが、沖縄の伝統的な法事のお供えのコーガシやハーガーなどのお菓子も、ウサンデーしても手を付ける人が少なく、余ってしまっているという事である。そのため最近はレモンケーキなどの洋菓子に替わっているようだ。

伝統と継承といっても、食文化や生活習慣、家族構成が大きく変化する現代にあって、何を継承しているのか、今一度立ち止まって考えることが必要ではないか。普段食べることができない最高のお菓子を、仏壇にお供えしてきたことが本来の姿だと推察する。もしそうであるなら、皆さんは何をお供えしますか?

詳しく見る

富山県にある真宗大谷派・砺波別院「瑞泉寺」を7月末に訪問した。以前当別院の成道会の講師にお越しいただいた亀淵輪番とも再会でき、とても興味深く学びの多い時間を過ごすことができた。中でも別院に隣接する元「同朋研修道場」を活用した宿泊施設「杜人舎」に宿泊した。驚いたのはそれなりというか、かなり田舎の山のふもとの寺院に、外国の方が多く宿泊していることであった。7割ほどは外国人だというのである。決して贅沢なつくりではない。元「道場」なだけに、風呂とトイレは共用である。かといって格安というわけではない。そして朝には別院の朝のお勤めに参詣されるそうである。私が泊まった日も欧州の一家が滞在していて、朝のお勤めにもお参りされていた。きっと日本語がわかるわけではないし、ましてお勤めができるわけでもなく、仏教徒ですらないはずである。そんな方々が勤行と法話の約1時間弱の時間を早朝の本堂で過ごされていた。さて宿泊部屋も趣向を凝らしたというか「民藝」というコンセプトが打ち出された部屋で、床の間には沖縄ともゆかりの深い陶芸家・河井寛次郎の標題の言葉が掛けられていた。その掛け軸に向き合いながら、私の買ってきた持ち物こそに、私自身が現れ出ているのだと気づかされた。そして手元を見渡すと、実にくだらないもの、使い捨てにするものが多いことか…。これが私かと思うとゾッとする。しかし一方で私はいかにも「凡夫」であると教えていただいているのである。

詳しく見る

7月は参議院選挙があり、様々な政党がそれぞれの主張を繰り広げました。課題山積の中、注目の選挙でした。わたしが今回の選挙で注目したのは「ファースト」です。近年は「アメリカファースト」に始まり「都民ファースト」「日本人ファースト」と、日本のみならず世界中で「ファースト」がもてはやされますが、これは結局「わたしファースト」なんじゃないかと。

常日頃、お寺では「我執のために、私の都合を最優先し、結果、地獄を生み出していく私たちの姿が、如来のまなざしから罪悪深重の凡夫であると指摘されている」と聞いてきました。私たちはほっておくと、自分と自分の周辺、またはその仲間たちを最優先する方向で生きており、そこに苦悩が生まれてくるわけです。最近では「分断」という事で社会と人間関係が断絶するという現象が起きています。考えてみれば「ファースト」とした以上、それ以外は「セカンド」2番手以降となります。

さて米国との関係で日本は一体何番目でしょうか?歴史と現実を見渡すと、沖縄が戦後ずっと背負わされ続けてきた米軍基地の実態を知れば、「ファースト」以外の人々は、「ファースト」の集団を支える手段ににしか見えなくなっていくのかもしれません。

弥陀の四十八願の十番目に私たちが「我と我の所有物」(第4願)の関係を生きていることが指摘されています。 「ファースト」が実現した時に、その他の人々の姿は見えなくなるのです。だからこそ、共に生きている事実に帰って、共に生きる願いとして、念仏の呼び声があるのです。今一度、仏教、仏陀の教えに立ち返り、「自己を習」いましょう。

詳しく見る

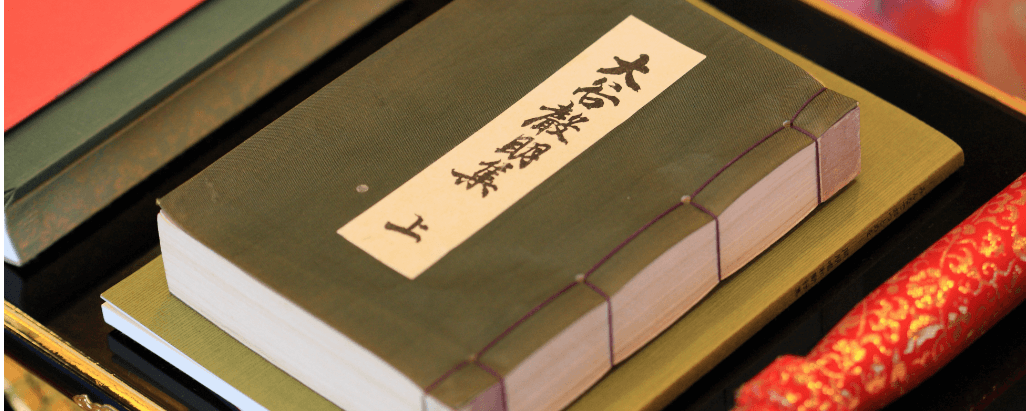

先月の別院だよりの「無義の義」 について少し私の了解するところを述べたい。

この言葉は歎異抄に出てくる言葉で「念仏に対しては、私共の思慮分別(はからい)を加えないことをもって本義といたします」

(多屋頼俊訳『歎異抄』)という意味として受け取っている。

念仏の教えが「無義」 なのではなくて、念仏の教え・本願に向き合う私たちの姿がが示されていて、このことがわかっていないから

「異義」が生まれるのだという。(参考『歎異抄』阿満利麿)

さて、 今建設が進められている辺野古の新基地については、 多くの反対がある中、賛成する少数の人がいるのは確かである。

中には生活の糧を見出そうとする人もいることは事実であろう。しかし一方で、そこにつぎ込まれる莫大な税金は、

私たち一人ひとりが支払っている一部であることも間違いない。

このような賛否が分かれる事象は無数にある。 身近な事から世界で起きている戦争、環境問題にまである。

いや意見が対立しない事象などないのかもしれない。 例えば先月は沖縄戦から八十年を迎えたが、 世界はますます

「命どぅ宝」 を蔑ろにする論調が広がっている。「命は平等である」という事が自明のことでなくなりつつあるように感じている。

この「命は平等である」ことについて賛否がある際、念仏はどちらにも立たないという事を先の言葉が表しているわけではない。

弥陀の本願はすべての命が平等であるとしている。

この本願に対して私の都合をよりどころとして、「よい」とか「わるい」とか、「はからい」を加えないという事が、

「無義をもって義とす」とすという事が、指し示すことなのであろう。

詳しく見る

憲法記念日に沖縄で開催された講演会で、自民党の国会議員である西田昌司氏の発言について抗議の意を表明したい。

ひめゆり平和祈念資料館の展示及び沖縄戦の積み重ねられてきた証言と、それに基づいた教育を蔑ろにした発言であったと了解している。

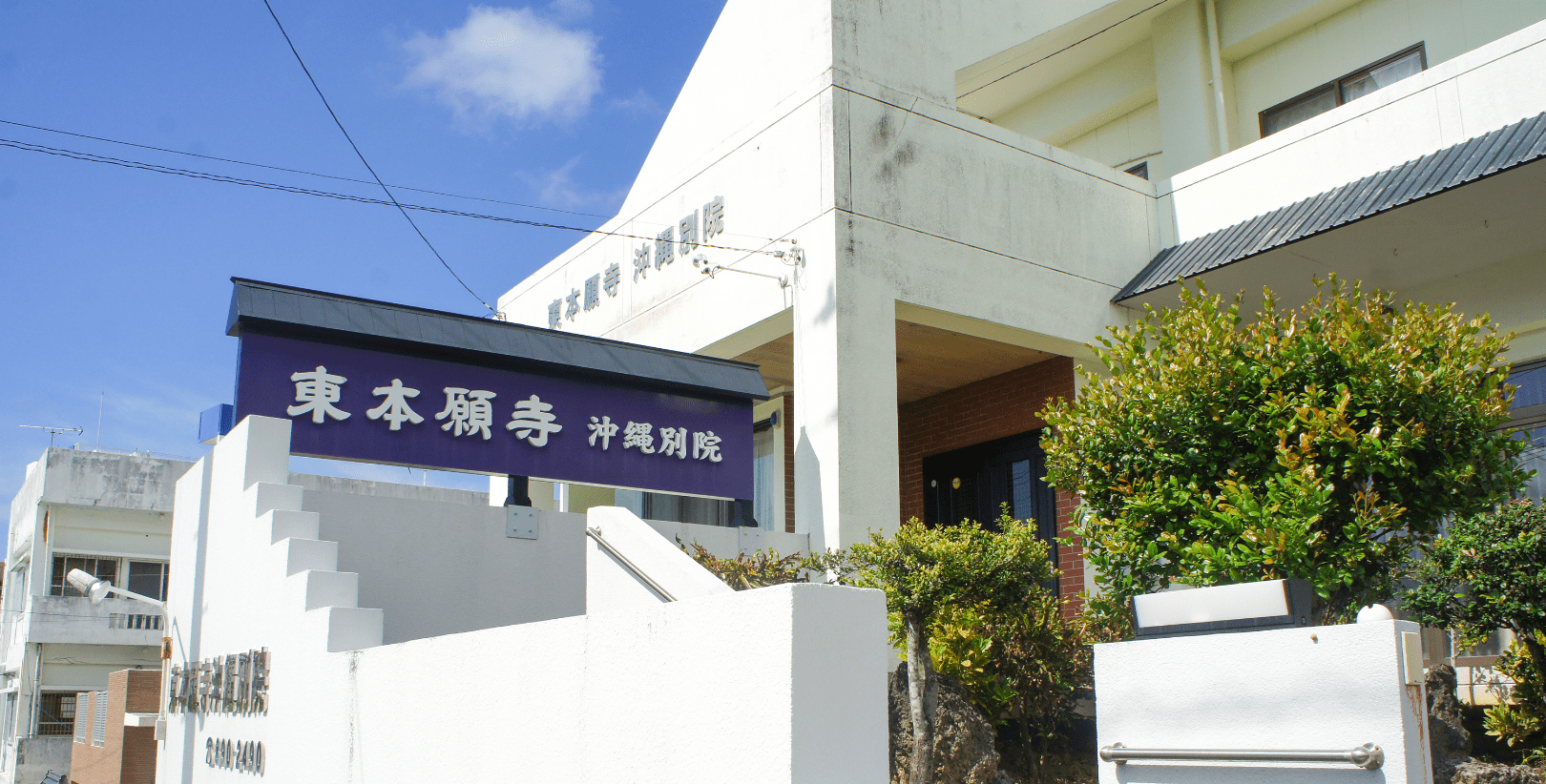

発言があった講演会の主催者には、 特定の宗教団体も名を連ねていて、その宗教の宗旨に沿ったものなのかも知れない。しかし東本願寺沖縄別院では、これまで幾人もの沖縄戦経験者、元ひめゆり学徒の方々を含め地上戦の凄惨な証言を聞いてきた。

その中には日本兵による沖縄住民への加害の事実もあった。そして戦前の戦争に加担したことを宗派としても懺悔している。

その上で戦争の悲惨さや沖縄を捨て石にし、犠牲を強いたことを忘れず歩み続けてきたこれまでがある。

これは「自虐」などいうものではない。実際に起きた事実に向き合い、沖縄戦で起きた人間を蔑ろにする戦争の実態に触れ、その事実に立ち、 歩む方向が見定められてきた。

それは他でもない願生浄土の仏道に立つということであると私は了解している。

史実を前に、 自分の都合を優先する分別に立つならば、「自慰」的な歴史観に心地よさを感じるに違いない。

しかし浄土を拠り所として、 自己の分別を立場とするあり方を懴悔し、 私たちが同じ過ちを繰り返さないために、間違いを間違いと認め、 反省の上に立って、 歩まれた先達たちに続くものでありたい。

そして仏教の教えによって戒められている、人を殺すな、 殺させるなという教えを、 私たちの都合で修正せず、これまで積み上げられてきた証言と史実を聞き続けていきたい

詳しく見る

「かわいそう」と思う「日ごろの心」②

前号からの続きです。3月に聞いた法話で感じたことを記しています。「健康・家族・お金」が人生の大切な事という「物差し」で分別して生きているのが私たち「日ごろの心」であるという事でした。このような生き方を端的に表現した言葉をご紹介いただきました。

どうにかしないと幸せでない者は

どうなっても幸せでない者や 宮戸 道雄

〇〇になれば幸せになれると思って、一生懸命努力して生きている私たちです。私も結構頑張って生きています。でも、その先に本当に「幸せ」は待っていないと仏教は教えているというのです。私たちは実に理にかなわない生き方をしていて、それを教えてくれるのが仏教なのです。

「ただ念仏のみ」が私たちを「極楽浄土」へと導くというのです。極楽はインドの古い言葉で「幸あるところ」という意味です。念仏すると幸ある世界に行けるというのはどういう事でしょうか。

日ごろの心では往生かなうべからず 『歎異抄』

確かに、若くて健康な頃に、家族がいて、仕事もあるので経済的に問題がない間は、「幸せ」かもしれません。ところが歳を重ねるうちに、いろんなところが悪くなります。私も最近は老眼と腰痛に苦悩するばかりです。また子どもたちの成長とともに、二人の生活になることでしょう。そしてお金について物価だかや、将来の年金の話を聞くにつけ、不安になるばかりです。

幸せの要件が「健康・家族・お金」なら、その要件は崩れることが常です。この当たり前のことをいつも忘れて生きる私たちの姿を、まずは教えてくれるのが真宗・仏教なのだと教えていただきました。

詳しく見る

先月ある法座で聞いた話が私の心にグサリと突き刺ささりました。私たちが人生で大切にしているものは何かというアンケートをとると、「①健康・②家族・③お金」という結果となるようです。そしてこの基準に漏れている人を「かわいそうな人」だと誰もが勝手に思っているというのです。

自分のこともそうですが、他人のことだと特によくこの私たちの心が現れます。例として挙げられたのが、あるエリート社員が、ガンを患ったことをきっかけに、退職し、離婚することになってしまったそうです。それでもお子さんと生きていくために、病状が回復した際に、次の仕事をしするための準備のため借金をしたそうです。その矢先に再発して亡くなられたそうです。この人は地域では面倒見の大変良い、「いい人」だったので、住職も含めて「かわいそうに」と思ったそうです。通夜の際には弔問の人が長い列をなし、口々に喪主の息子さんに「かわいそうに」と声を掛けられたようです。ところが葬儀の最後に喪主の挨拶で息子さんは「父はかわいそうな人ではありませんでした」と言ったそうです。それを聞いた住職はドキッとしたというのです。

私も話を聞いていてドキッとしました。わたし自身が、幸せの条件を「健康、家族、お金」としているので、それらから漏れている人を「かわいそう」と思っているのです。しかしすぐわかることですが、この条件はいずれも「無常」なるものです。時と場合によってどんどん変わっていくものです。

これが私たちの「日ごろの心」の内実です。親鸞聖人はこの心では浄土に往生できないとおっしゃいました。つまり幸せになるために「健康と家族とお金」という物差しで、自分と他人を「測って」比較して、それを追いかけて求める姿、分別する生き方では必ず行き詰まりますよというのです。(次号につづく)

詳しく見る

獅子座といっても星座の事ではありません。仏像の台座に獅子が彫られていることがあり、これを「獅子座」と呼びます。獅子は沖縄では「シーサー」として魔除けになっています。仏陀の座となっているのは、「百獣の王」とされるライオンを従えているという理解もあります。しかし経典には「実際の獅子を仏が従えているのか」というという質問に、「仏陀こそ人間の中の獅子なのだ。仏陀が座る場所が床でも地面でも獅子座と呼ぶのだ」(望月仏教大辞典)と答えています。

獅子であるという意味は、仏陀が法を説くと、外道の者たちがひれ伏し、魔が退散していくからです。またその姿が何ものにも侵されることのない勇猛な姿だからだといいます。これを「説法獅子吼(説法すること獅子の吼えるがごとし)」(『大無量寿経』)といいます。つまり法が説かれることにより「魔」が退散するのです。これをモチーフとして、別院では紅型で作っていただいた「説法シーサー」を玄関に掛けております。

沖縄別院のご本尊・阿弥陀如来の座は「蓮華座」ですがその台座にはやはり「獅子」が丸まって外陣を見つめています。当別院はご本尊を間近に見れますので、是非一度じっくり確認してみてください。別院では「フーフダ」の販売はありませんが、毎週法話がございます。これこそ本当の意味での「魔除け?」なのかもしれません。誰でもお越しいただけますし、出入り自由です。お気軽に、ご参拝お待ちしております。

詳しく見る

コロナを機に御法事・御葬儀の形が激変している。全国的にもだが、先祖供養が重視されてきた沖縄での変化は激しいものがあると感じる。コロナ以前から「中陰」「なんか」と呼ばれる、亡くなられてから七日ごとに執り行われてきた行事は略式にされていた。しかし最近は、初七日に四十九日を繰り上げ、さらにその法事を葬儀中に繰り上げて執り行うことがある。まぁ我々生きている人間の都合に合わせて開催するならば、「便利」「早く」「簡単」となるのは致し方ないのかもしれない。しかしよく考えてみると笑い話である。例えば「命」という視点から言えば、亡くなられた日と誕生日が大切になる。その誕生日を毎年するのが大変だからと、前倒しで来年の分まで、または十年先まで繰り上げて開催すると言えば、滑稽な話である。

ついでに昨今は「安く」も重要になっている。最近の報道では、葬儀費用が広告されているより高くなることで指導される業者もあるようだ。お寺へのお布施も、本当は定額があるわけではない。お金がある人はそれなりに、無い人は無いなりに納めていただければよいが、実際はお金があっても故人への供養とは別の基準、すなわち生きている私たちの損得でその額を決めようとする。「命日」という行事を通して、いのちまで損得勘定で計ってしまうのが私たちである。

「お布施」は「志」(こころざし)なのである。その人の経済状況に比して出すのが伝統である。しかし貨幣社会で生きる私たちはついつい「等価交換」ばかりが気になる。1万円を出せば、1万円の「何か」が欲しいのである。

でもこれ以外のお金の出し方もある。贈与である。一例がお年玉かもしれない。沢山の子どもたちの笑顔は戻ってくるが、あまり多いと懐は痛い。まったく等価交換ではない。そういえば近年は自治体への「寄付」と言っても「返礼品目当て」となってしまう。

贈与することは長い時間軸で見れば私自身も贈与される存在であることを教えていただいたことがある。とはいえ、旧正月だからといってお年玉をもう一度あげることは差し控えたい。

詳しく見る